誰の言葉なのか未だに分かりません。

ただ私が小学生の時に自宅の壁に掛かっていた言葉なんです。

力ある言葉だけに、今でも何かある時に頭によぎります。言葉の力は凄いものだなぁと。

いったい誰の言葉なんでしょう。

この言葉、実は他のバージョンも複数知られていて以下のようなバリエーションを見つけることができます。

こちらの方が一般的に知られている言葉かも知れません。

人の屑とまで書いてあるのは衝撃的ですが・・・。人を差別化し、人の屑とまで表現してしまう言葉に賛否はあると思います。

いわれて手ほどきされても、難しくてできないことだってあります。

他人に押し付けるものではなく、自発的に自分の心にとどめて行動指針とするには良いかと思います。

これを押し付ければ、経営者目線から労働者を都合よく使うためのパワハラにもなりかねませんからね。

他のバージョンとしては、

一番下の「人材」を財と罪に当てはめたバージョンは4種類の「じんざい」。すなわち「人材」「人財」「人在」「人罪」を使って作られた比較的新しいバージョンかと思います。

そもそも「進んでやるのは・・・」は誰が言った言葉なのか分かりませんが、何かもとになった言葉は無いのか?

そんな疑問から調べていたら似たことわざに以下のようなものがありました。

龍谷大学の三浦励一准教授によれば、この言葉は中国明代の馬一龍が『農説』に書いた「上農者治末萌、其次治巳萌矣。巳萌不治、農其農何」という部分が原典だと言われています。

この言葉が日本初の体系的農書といわれる『農業全書』に「上の農人は、草のいまだ目にみえざる中うちし芸り、中の農人は見えて後芸る也。みえて後も芸らざるを下の農人とす」と書かれ、それが変化して「上農は・・・」になったという説があります。

話が農業の方へズレてしまいましたが、人を「上・中・下」で分類するという点で「進んでやるのが・・・」の元になった可能性はありそうです。

では誰が最初に「進んでやるのが・・・」とアレンジしたのか。それは謎として残しておきましょう。

ただこの言葉を元に多くのアレンジが存在することから人の心に大きな影響力を与えた言葉であることは事実です。

ただ、状況によっては「進んで」やれないこともありますよね。

山本五十六の次の有名な人材育成の言葉は、進んでやらないことを前提にされているように思います。

いつの時代も人を育てるということは難行なのでしょう。

「進んでやるのは・・・」の言葉は自分自身に問いかける言葉であって他人に押し付ける言葉ではありませんね。これを他人に求めると今の時代はパワハラになってしまう可能性も。

人を動かすことは古今東西、昔から難題なのでしょうね。

あくまでも自分との戦いの中で使いたい言葉ですね。

私の中では言葉通りに理解し、自分の行動を見直すこともありますが、勝手に次のように変化して捉えることもあります。

新しいものを生み出せる人は上

真似て生み出せる人は中

真似ても出来ない人は下

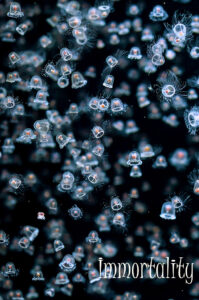

写真を撮る時に誰も見たことが無いような写真を撮るのは非常に難しいものです。しかし一流と呼ばれる方々は新しい構図や切り取り方、撮影方法を生み出してきます。こんなの思いつかなかった!見たこと無い!といった写真を知った時の驚きは強烈に脳にインプットされます。

これが上の人なのかなと。

多くの人は一度は見たことがある写真を元に(自分で意識しているかどうかは別として)写真を撮影します。良いなと思った撮影方法や構図、切り取り方を純粋に真似て撮影することも多々あるかと思います。真似て同じように撮影出来る場合もあれば更に自分流にアレンジすることもありますよね。

これが中の人かな。

多くの写真を見たり、撮影の方法を知っていても同じように撮影できない場合もあります。個人的な技術の問題もあるでしょうし、やる気の問題もあるかも知れません。

これが下になるのでしょうか。

撮りたい作品によっては「下」になることもあるでしょうし、「中」になることもあります。

ただ「上」の写真を撮影するのは難しいですね。あっと言わせる写真、撮ってみたい。

仕事をしていく上で私の中で指針にしている言葉があります。

「人格主義、実力主義、楽観主義」

これはどんな仕事をしていても共通するのかと思うのですが、自分の人格を磨くこと。そして仕事の実力をつけること。そして荒波があっても決して悲観せず楽観主義で進んでいく。このことの大事さを教えてくれています。

世の中には多くの格言がありますよね。

皆さんはそれぞれ何を胸に秘めて頑張っているのでしょう。

コメント